浏览数量:54 作者:南京晓庄学院附属小学 发布时间: 2021-06-15 来源:本站

敲“粽”点:看,晓院附小的孩子如何过端午?

晓院附小道德与法治教研组:节日文化课程

图片文字:杨柳 审核:顾新佳

五月五,

过端午,

又是一年端午时,

今年恰逢中国共产党成立100周年,

为让少先队员们更好的了解和感受中华传统节日文化,

更好地继承和弘扬中华传统文化,

提高少先队员们的爱国意识,

增强民族自豪感,

在端午节来临之际,

南京晓庄学附属小学开展了传统节日系列课程之端午节课程。

因为这个节日最开始是叫”端五”二字。

“端”字在古语有开头之意,

端五就是初五的意思。

而且按照农历历法来讲,

五月=午月。

就这样,这个节的名称,

就逐步演变到现在的“端午”!

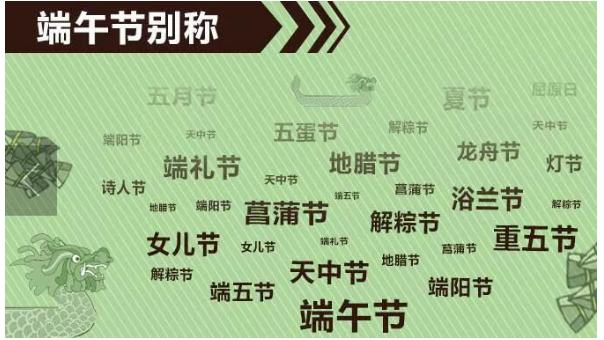

因地域不同,各地的称呼也不同,端午又称端阳节、午日节、五月节、艾节、端五、重午、午日、夏节等。

作为地道的南京人,晓院附小的孩子们是如何过端午的呢?我们就从吃、穿、玩三个方面,来跟大家一起“韶韶”南京人的端午习俗。

吃 ——吃货不可怕,就怕吃货有文化

众所周知,

勤劳勇敢的南京人民对吃的热爱源远流长。

他们是不会放过任何一个可以品尝美食的机会的……

具有仪式感的传统美食,承载着丰富的文化内涵。

吃粽子

端午佳节,当然少不了粽子这个主角。端午节吃粽子,这是中国人的又一传统习俗。粽子是中国历史上迄今为止文化积淀最深厚的传统食品了。

公元前278年,楚国被秦攻破,屈原大夫于五月初五抱石投汨罗江而死。楚国百姓哀伤不已,纷纷涌到汨罗江边去凭吊屈原。渔夫们准备了饭团、鸡蛋等食物划着船丢进江里喂鱼,希望保全屈大夫的身体。

附小的孩子们不但了解传统节日背后的故事,还亲手参与包粽子,捋粽叶、填糯米、压紧实、扎捆……忙得不亦乐乎!

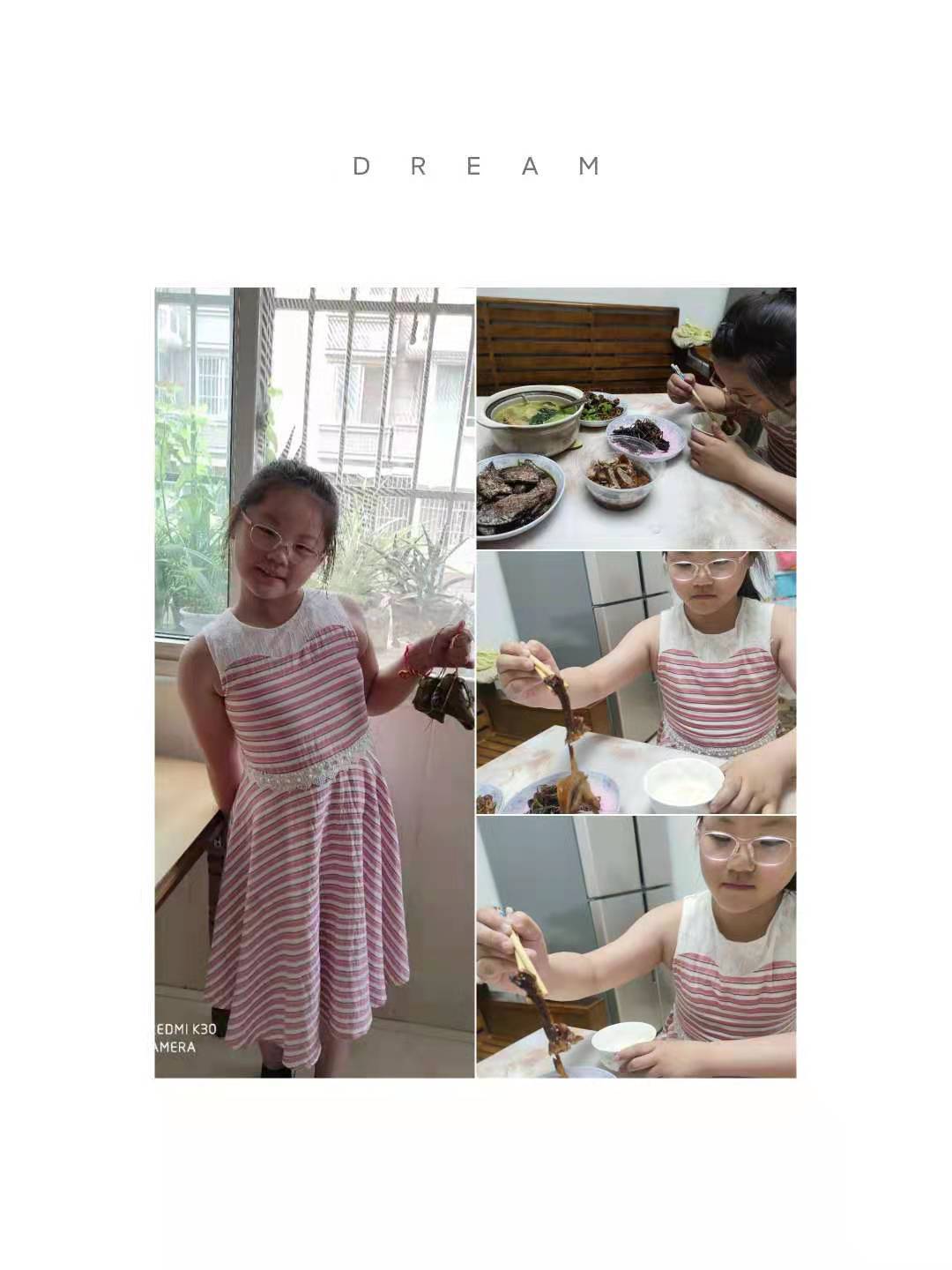

吃“五红”

南京人“以毒攻毒”的重点在于“吃五红”。农历五月易生害虫,以蛇、蜘蛛、蝎子、蜈蚣和壁虎5种虫子为代表,俗称“五毒”。据说端午节吃了这“五红”可以驱除“五毒”整个夏天就可以避邪避暑了。

五红即“烤鸭、苋菜、鸭蛋、龙虾、雄黄酒”。除了传说因素外,这五种食品也正是夏季时令佳肴,与南京人“不时不食”的习俗不谋而合。因此数百年来,端午吃五红早已成为南京人不可缺少的节日风俗。

穿——穿戴DIY,小细节大文明

挂五色丝络

中国古代崇拜彩色,以五色为吉祥色。儿童佩戴五彩色,是端午节的重要习俗,家家户户门楣上悬挂上五色丝绳。五彩绳还有一个好听的名字,叫“长命缕”。明人余有丁《帝景五日歌》所云“系出丝命可续”,指的就是这种习俗。

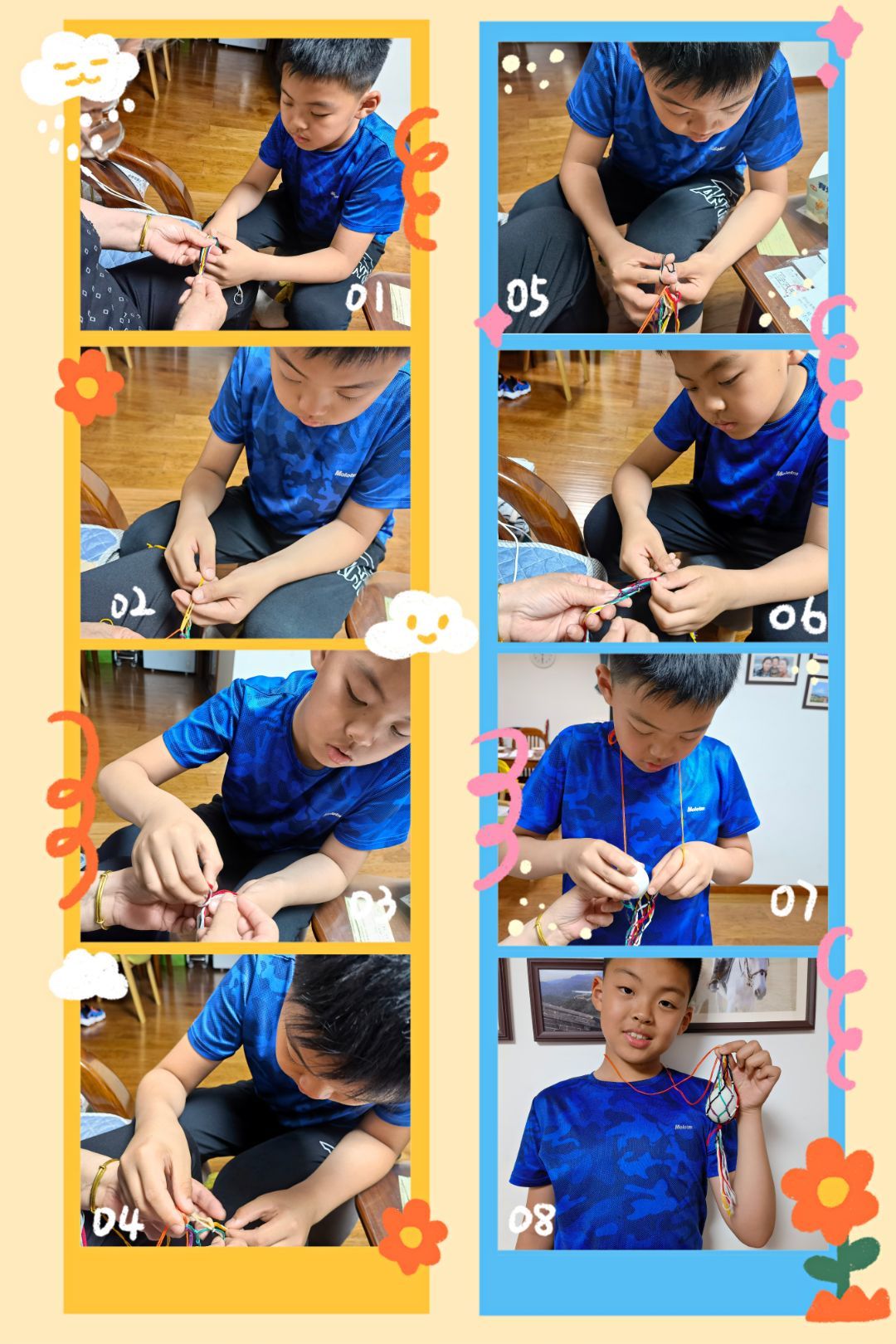

五彩的线绳在指尖穿梭,绕啊绕,结个结,编出一条条彩手链。

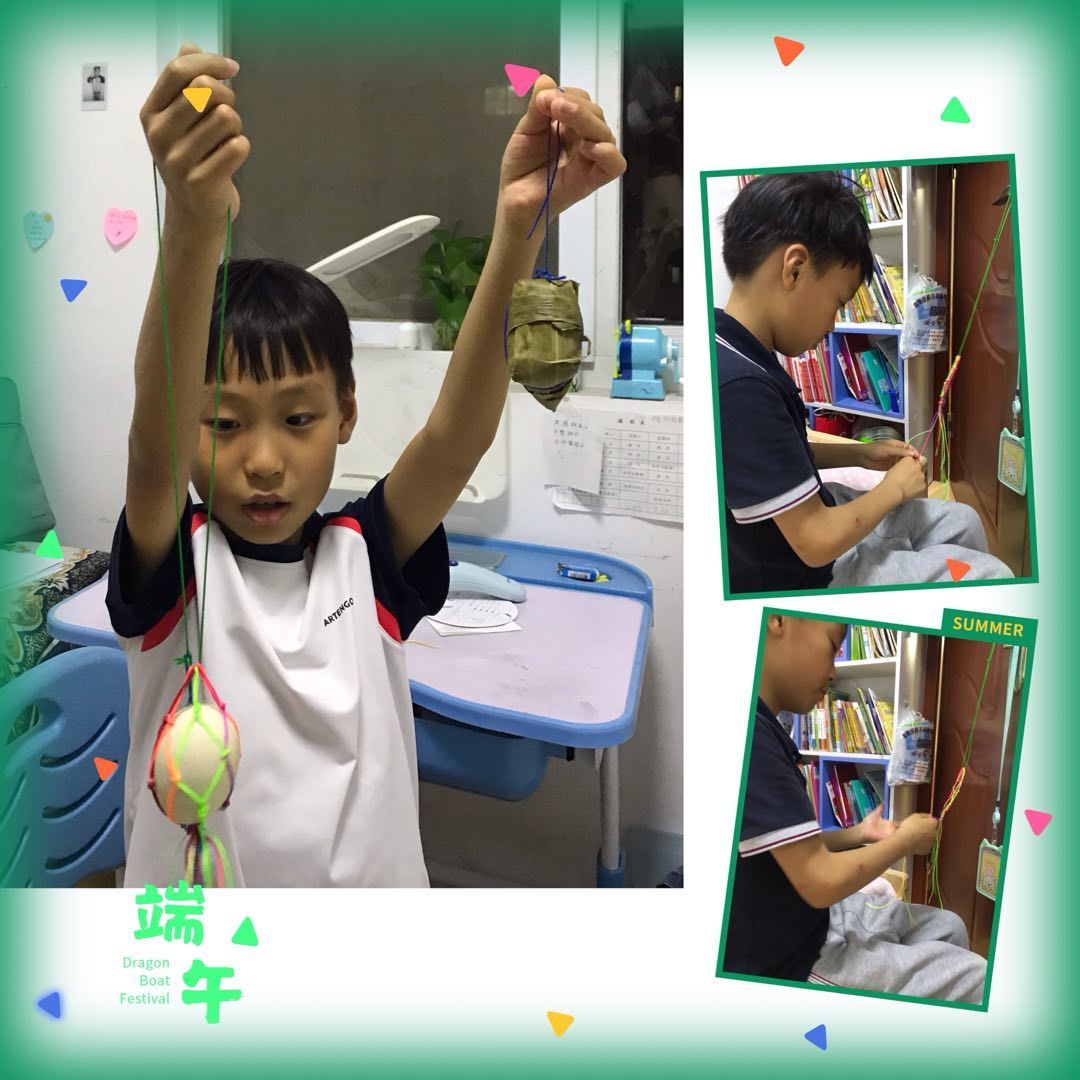

做香包、编蛋兜

挂香包、编蛋兜是端午节最重要也是最古老的传统习俗之一,香包又叫香囊、荷包。它最早的功效是驱虫,后来,挂香包不仅是一种习俗,也是防病健身和装饰的功能。孩子们编织蛋兜装着自己喜欢的鸡蛋、鸭蛋,走街串巷。

你一针,我一线,忙中有序,既了解了香包的用途和制作程序,还在劳动中体会乐趣。看着亲手缝制的香包,成就感十足。

用雄黄酒在额头画王字

端午节以雄黄涂抹小儿额头可驱避毒虫,典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画王字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎以镇邪。

玩——慧玩乐学,有“知”有味

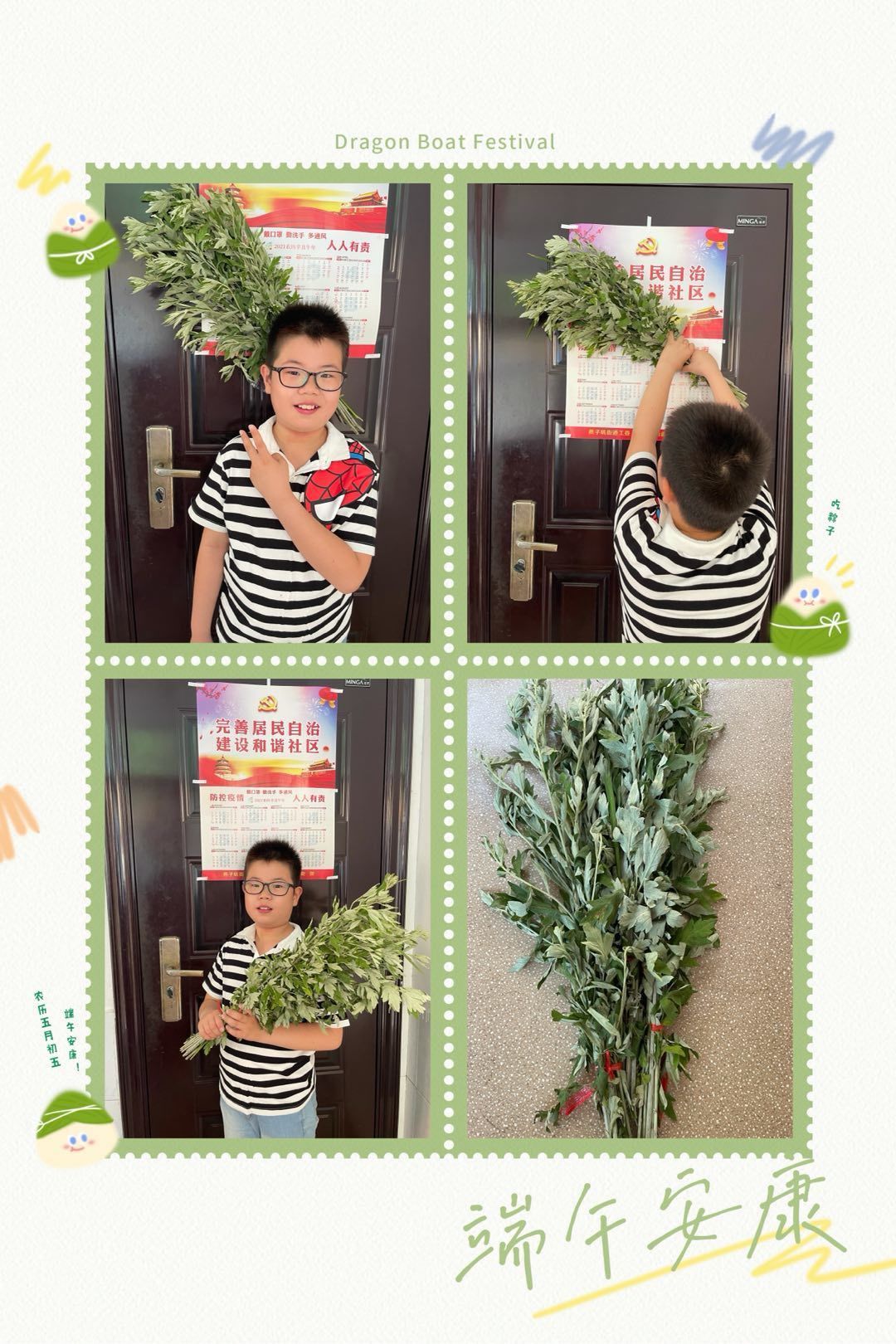

挂菖蒲、艾叶

用菖蒲、艾叶蘸水洒地,而后高悬门楣,用以“禳灾”。挂菖蒲是中国端午节风俗,流行于全国许多地区。清代已有此俗。这天,人们将菖蒲(或艾叶扎在一起)挂于门户,也有将菖蒲与艾叶倚在或插在门帝的。民间有用它来驱邪。

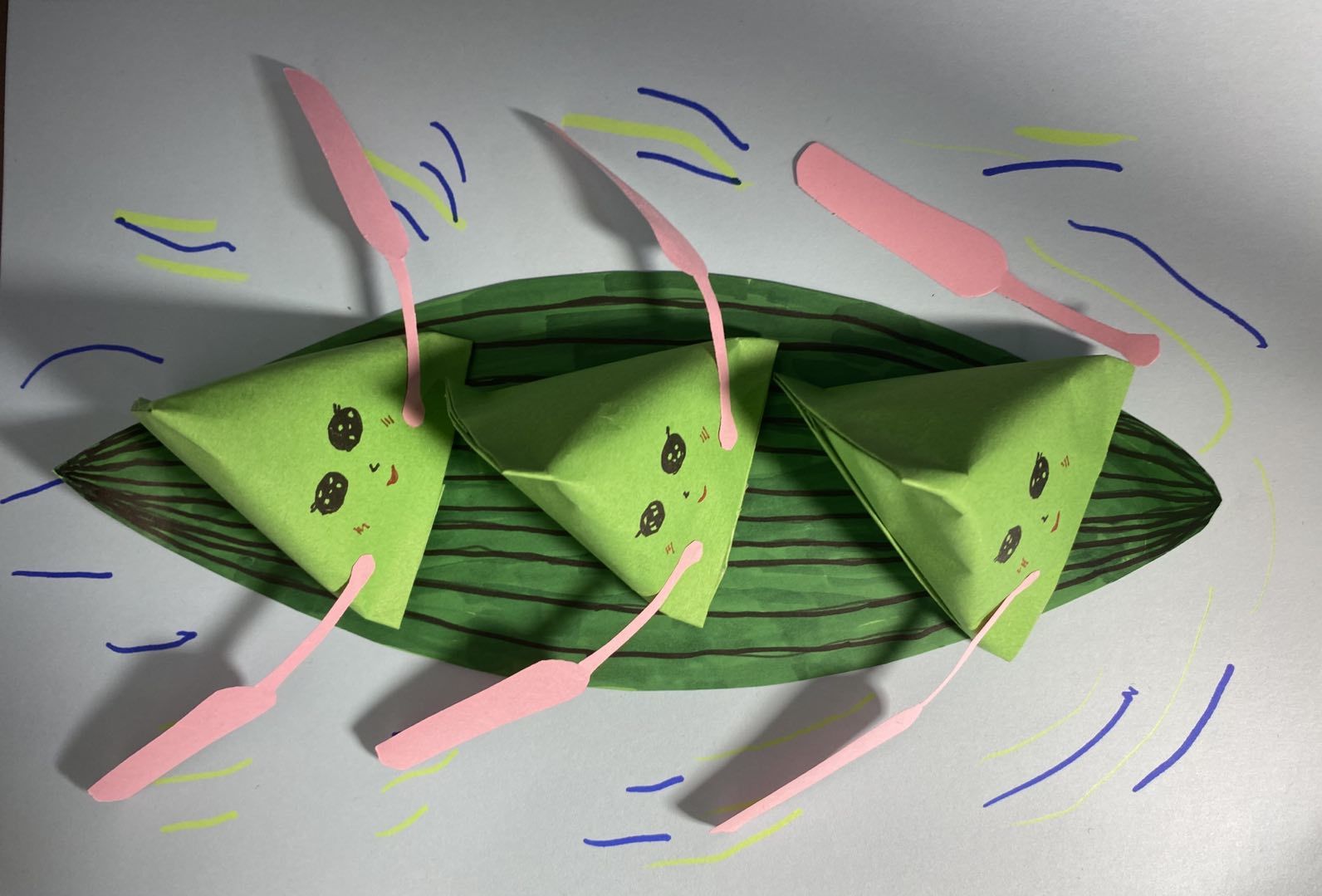

做龙舟

虽然有传说称划龙舟或者龙舟竞渡和纪念屈原,但是在很多南京人心目中龙舟竞渡的真正目的是“送瘟神”。亲手做龙舟,创意无限。

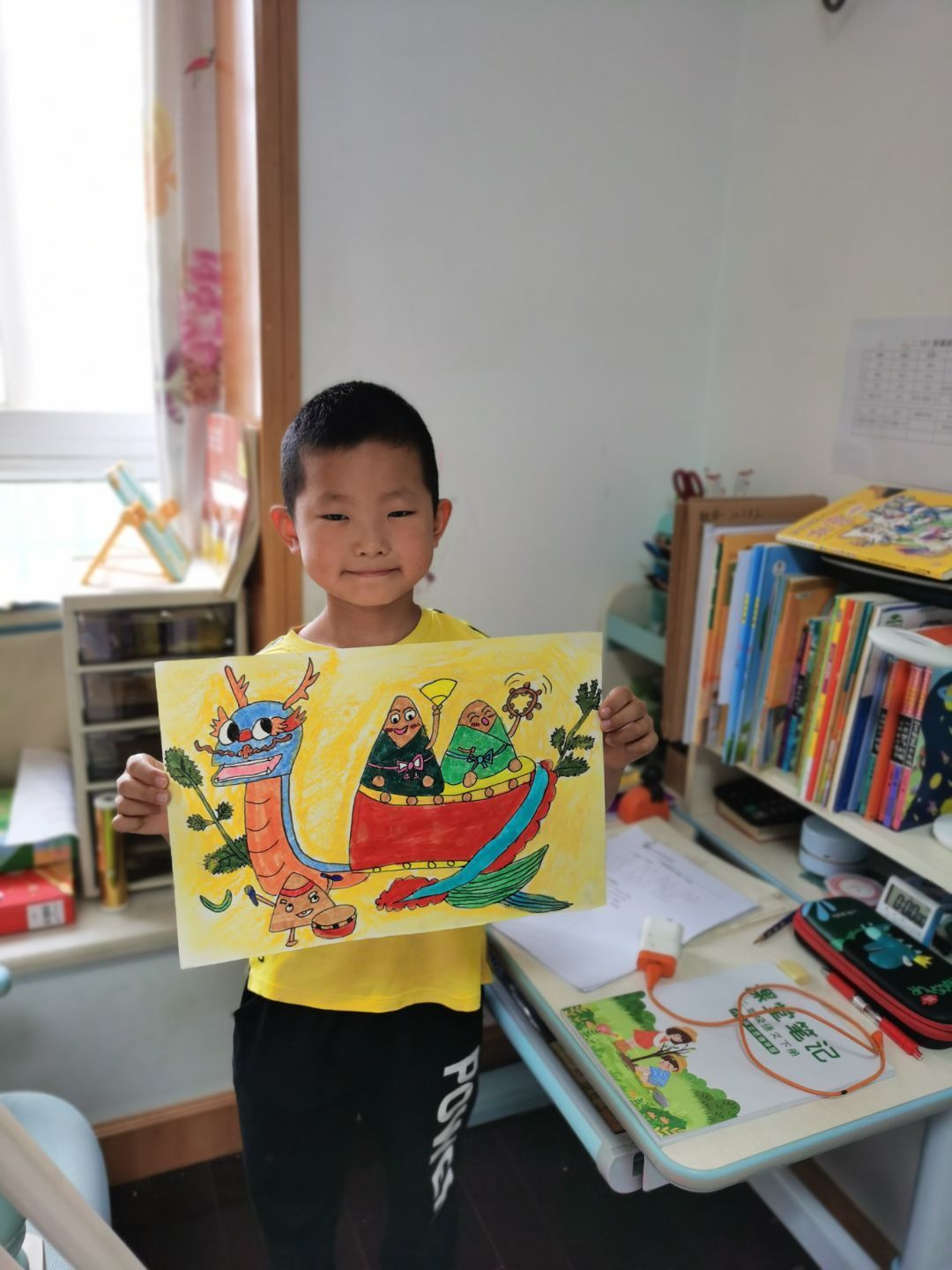

绘端午

孩子们巧手在纸上,在蛋上绘制五彩端午图画,展现端午特色。

端午节是我国的传统节日,

有着悠久的历史渊源和浓厚的文化内涵。

传统佳节代表着一个民族、一个国家的文化记忆。

本次活动旨在让孩子们进一步了解、认同、喜爱、过好传统节日,

激发了解中华民族优秀传统文化的热情。

将丰富多彩的民族文化融入课程,

让传统文化在新时代里焕发生机,

让孩子们在实践中感悟中华传统文化的美好,

彰显“传承的力量”,将民族骄傲厚植心间。